Historischer Hintergrund des Hanfanbaus in Brandenburg

Hanf (Cannabis sativa L.) hat in Brandenburg und Gesamtdeutschland eine lange Tradition als Kulturpflanze. Bereits im 18. und 19. Jahrhundert war Hanf zusammen mit Flachs ein wichtiger Faserlieferant für die Herstellung von Segeltuch, Tauwerk und robusten Textilien. In der Uckermark bestanden Mitte des 20. Jahrhunderts sogar mehrere Hanf-Verarbeitungsbetriebe – so gab es bei Prenzlau Hanffabriken in Löcknitz und Friedland. Auch in der DDR wurde Hanf noch in nennenswertem Umfang angebaut; beispielsweise verarbeitete die Rösterei Fehrbellin im Jahr 1956 den Hanf von rund 7.113 ha Anbaufläche. Anfang der 1970er Jahre endete der Faserhanfanbau in Ostdeutschland jedoch aus wirtschaftlichen Gründen, und mit dem Einigungsvertrag 1990 wurde Hanf dann bundesweit dem Betäubungsmittelrecht unterstellt. Zuvor hatte bereits die alte Bundesrepublik 1982 den Nutzhanfanbau verboten.

Erst seit 1996 ist der Anbau von Nutzhanf mit niedrigem THC-Gehalt (max. 0,2 %) in Deutschland wieder erlaubt. Seit dieser Wiedereinführung erlebt die Kultur eine Renaissance im Rahmen der Bioökonomie und nachhaltigen Landwirtschaft. Die Anbauflächen steigen zwar, befinden sich aber noch auf vergleichsweise moderatem Niveau. Bundesweit wurden im Jahr 2023 knapp 7.000 ha Nutzhanf angebaut – zum Vergleich: 2013 waren es erst rund 14 % dieser Fläche. Brandenburg zählt mittlerweile zu den führenden Bundesländern: Hier standen im Jahr 2023 etwa 1.500 ha Hanf (im Schnitt 34 ha Anbaufläche pro Betrieb). Damit knüpft Brandenburg teilweise an seine historische Bedeutung als Hanfanbaugebiet an. Politik und Verbände unterstützen diese Entwicklung; so hob Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel hervor, dass die „alte Kulturpflanze Hanf […] seit den Neunzigerjahren wieder auflebt“ und sowohl ökonomisches Potenzial als auch ökologische Vorteile bietet.

Rechtliche Rahmenbedingungen für Nutzhanf (Stand 2025)

Der Anbau von Nutzhanf ist in Deutschland (und der EU) nur mit zertifizierten Sorten erlaubt, deren Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) niedrig ist. Seit Frühjahr 2024 gilt ein auf EU-Ebene harmonisiertes THC-Limit von 0,3 % (zuvor 0,2 %) für Hanf im Feld. Das heißt, zulässige Hanfpflanzen dürfen in den obersten blütentragenden Teilen zum Erntezeitpunkt maximal 0,3 % THC enthalten. Um dies sicherzustellen, dürfen Landwirte ausschließlich Sorten des EU-Sortenkatalogs anbauen, die diese Bedingung erfüllen. Aktuell sind etwa 90 Nutzhanfsorten EU-weit zertifiziert – Beispiele sind Fedora 17, Futura 75, USO 31 oder Finola. Jedes Saatgutgebinde wird mit einem amtlichen Analyseschein geliefert. Diese Zertifikat-Etiketten müssen sorgfältig aufbewahrt werden, da sie als Nachweis für den Anbau einer erlaubten Sorte dienen und bis zur Ernte vorliegen müssen.

Der Nutzhanfanbau unterliegt strenger behördlicher Überwachung. Jeder Landwirt, der Hanf anbauen will, muss dies der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Voraus anzeigen. Gemäß §32 Abs.1 Konsumcannabisgesetz (KCanG) ist die Anbauanzeige bis zum 1. Juli des Aussaatjahres bei der BLE einzureichen (Formblatt „Anzeige des Anbaus von Nutzhanf“). Zusätzlich ist der Hanfanbau in der Regel auch der zuständigen Landesbehörde bzw. dem Pflanzenschutzdienst zu melden. In der Anbauanzeige werden unter anderem die geplanten Flächen, Sorten und Saatgutchargen angegeben.

Die BLE ist zudem zuständig für THC-Kontrollen vor Ort. Bis 2024 war es üblich, den Blütebeginn dem BLE-Prüfdienst zu melden, woraufhin Prüfer Pflanzenproben entnahmen. Mit den neuesten Änderungen entfällt diese separate Blühmeldung zwar generell, doch finden weiterhin Stichprobenkontrollen statt. In Brandenburg koordiniert die BLE in Zusammenarbeit mit Landesstellen die Probenahme während der Blüte bzw. kurz vor der Ernte. Dabei werden Pflanzen auf ihren THC-Gehalt untersucht, um die Einhaltung des Grenzwerts sicherzustellen. Erst nach Freigabe durch die BLE darf geerntet werden! Das bedeutet praktisch: Der Landwirt muss warten, bis entweder ein schriftliches Freigabeschreiben der BLE vorliegt oder die amtliche Probeentnahme erfolgt ist. Eine vorzeitige Ernte ohne Freigabe kann nur auf speziellen Antrag hin genehmigt werden (z.B. in begründeten Ausnahmefällen). Diese strenge Regelung soll verhindern, dass unerlaubt Hanf geerntet wird, der eventuell doch erhöhte THC-Werte aufweist.

Im Rahmen der Cannabis-Gesetzesreform 2024 hat die Bundesregierung auch den Umgang mit Nutzhanf erleichtert. Bisher galt: Der Verkehr mit Hanf war nur erlaubt, solange ein Missbrauch zu Rauschzwecken zweifelsfrei ausgeschlossen werden konnte. Diese unbestimmte Klausel führte zu Rechtsunsicherheit – Landwirte sahen sich theoretisch Strafverfahren ausgesetzt, sobald der Verdacht bestand, ihr Hanf könne doch zum Rauschgebrauch genutzt werden. Da Nutzhanf jedoch kaum THC enthält und mittlerweile legale Beschaffungswege für Genusscannabis geschaffen wurden, hält die Bundesregierung dieses Risiko für nicht mehr angemessen. Mit Inkrafttreten des KCanG wurde die Missbrauchsklausel gestrichen, was Rechtssicherheit für Nutzhanfbauern schafft.

Ökologische Vorteile als Zwischenfrucht

Winterhanf bezeichnet den Anbau von Hanf als Zwischenfrucht über die Wintersaison. Diese Nutzungsart bietet für Brandenburger Ackerbaubetriebe eine Reihe von agrarökologischen Vorteilen:

- Bodenfruchtbarkeit und -struktur: Hanf entwickelt ein tiefreichendes Wurzelsystem (Pfahlwurzel bis ca. 3 m). Diese Wurzeln lockern verdichtete Böden und verbessern das Bodengefüge. Durch die intensive Durchwurzelung und die hinterlassene organische Masse wird die Humusbildung gefördert und die Bodenfruchtbarkeit langfristig gesteigert. Gleichzeitig weist Hanf keine bedeutenden gemeinsamen Schädlinge oder Krankheiten mit gängigen Folgekulturen auf, was ihm einen hohen Vorfruchtwert verleiht. So kann Getreide nach Hanf erfahrungsgemäß 10–15 % Mehrertrag erzielen, da Hanf als Vorfrucht Bodenmüdigkeit entgegenwirkt und ein gesundes Bodenumfeld hinterlässt.

- Erosionsschutz und Biodiversität: Ein zügig auflaufender Hanf-Zwischenfruchtbestand bedeckt den Acker im Herbst und Winter nahezu vollständig. Diese Bodenbedeckung schützt vor Wind- und Wassererosion, was in Brandenburg mit seinen oft trockenen, winderosionsgefährdeten Böden bedeutend ist. Zugleich bietet der dichte Bestand Habitat und Deckung für Wildtiere in der vegetationsarmen Jahreszeit. Auch werden spät auflaufende Unkräuter durch die Beschattung unterdrückt – Hanf ist für seine ausgezeichnete Unkrautunterdrückung bekannt. Ohne Einsatz von Herbiziden hält er das Feld unkrautfrei und unterbricht sogar Lebenszyklen von Unkrautarten (biologische “Unkrautsperre“).

- Ressourceneffizienz: Hanf gilt als anspruchslos und robust. In Brandenburgs kontinental geprägtem Klima bewährt er sich durch effiziente Wassernutzung. Die Pflanze kommt mit Trockenphasen relativ gut zurecht und benötigt – insbesondere als Zwischenfrucht – meist keine zusätzliche Beregnung. Gleichzeitig kommt Hanf fast immer ohne chemischen Pflanzenschutz aus; weder Fungizide noch Insektizide sind im Zwischenfruchtanbau erforderlich. Dies schont die Umwelt und reduziert Betriebsmittelkosten.

- Weitere Nutzenaspekte: Die kräftige Biomasseproduktion von Hanf bietet die Möglichkeit, sie vielseitig zu verwerten. Im Forschungsprojekt „ZwiHanf“ wurde zum Beispiel untersucht, ob die proteinreichen Hanfblätter als Eiweißfuttermittel (etwa in der Milchviehfütterung) dienen können. Zwar sind solche Nutzungen (noch) experimentell, doch sie unterstreichen die breite ökologische Wertschöpfung der Pflanze (Nutzung nahezu aller Pflanzenteile). Auch die CO₂-Bindung ist beachtlich: Hanf nimmt während des Wachstums große Mengen Kohlenstoff auf und speichert ihn in der Biomasse. Bei Nutzung als Baustoff bleibt dieses CO₂ langfristig gebunden, was klimapositive Effekte haben kann.

Ökonomische Rahmenbedingungen

Im Zwischenfruchtanbau (Winterhanf) sind die Erträge naturgemäß geringer als im Hauptfruchtanbau (Sommerhanf), da die Zeit vom Sommer/Spätsommer bis zum Ende der Vegetationsperiode begrenzt ist. Aktuelle Versuche und Praxisberichte zeigen Stroherträge von ca. 1–4 t/ha beim Winterhanf. Auf leichteren (sandigeren) Standorten, spät gesät, können es eher ca. 1 bis 2 t sein; auf günstigeren Standorten bei Aussaat schon im Juli sind auch an die 3 bis 4 t/ha Stroh erreichbar. Hanfsamen werden im Zwischenfruchtanbau kaum gebildet, da die Pflanzen vor Wintereinbruch meist nicht generativ abreifen. Winterhanf wird folglich als reine Faser- bzw. Biomassefrucht genutzt. Zwar können sich Blütenstände ausbilden, doch die Samen reifen bei frühem Frost nicht aus. Der Fokus liegt daher auf dem Stroh bzw. den enthaltenen Fasern.

Ohne industrielle Weiterverarbeitung ist Hanfstroh an sich noch kein verkaufsfähiges Endprodukt. Entscheidend ist daher die Abnahme und Verwertung. Aus ökonomischer Sicht sind Ertrags- und Preisfragen eng verknüpft mit verfügbaren Verträgen.

Der Markt für Hanffasern und Hanfstroh befindet sich im Aufbau, und die Preise variieren zum Teil stark nach Qualität und Verwendungszweck. Für eine grobe Orientierung kann man bei Winterhanf folgende Rechnung anstellen: 1 bis 3 t/ha Stroh × ca. 200 €/t = 200 bis 600 € Stroherlös/ha. Ertrags- und Preisschwankungen schlagen also direkt auf den Hektarertrag in Euro durch. Im Winterhanfanbau entfallen Kornerlöse, da keine nennenswerte Samenbildung erfolgt.

Nutzhanfflächen sind grundsätzlich förderfähig im Rahmen der EU-Direktzahlungen, sofern die rechtlichen Auflagen erfüllt werden (Anbau zugelassener Sorten bzw. von zertifiziertem Saatgut, Anbauanzeige etc.). Nutzhanf wird im Flächenantrag mit einer speziellen Kulturartenschlüsselnummer (z.B. NC 701 für Hanf in Reinkultur) angegeben. Damit erhält der Betrieb die normale Basisprämie (Einkommensgrundstützung) für diese Fläche. Eine gekoppelte Spezialprämie für Faserpflanzen gibt es in Deutschland aktuell nicht. Allerdings konnte Hanf in der vergangenen Förderperiode als ökologische Vorrangfläche (Greening) angebaut werden; seit der GAP-Reform 2023 sind stattdessen Eco-Schemes relevant. Hier kann Hanf unter Umständen in bestimmten Öko-Regelungen punkten – etwa als vielfältige Kulturart in weiter Fruchtfolge, oder als winterbegrünende Fläche. Ernte und Verkauf der Zwischenfrucht Winterhanf sind erlaubt (anders als bei regulären Begrünungen, die ungenutzt bleiben müssen), weil Hanf seit 2017 explizit als zulässige Winterzwischenfrucht im Gesetz genannt wird. Landwirte können also einen zusätzlichen Ertrag erwirtschaften, ohne die Prämienzahlung zu gefährden – ein ökonomischer Vorteil des Winterhanfs.

Auf der Kostenseite stehen bei Hanf vor allem die Ausgaben für Saatgut, Saatbettbereitung und Ernte. Zertifiziertes Hanfsaatgut ist relativ teuer (üblich sind etwa 5–8 €/kg, je nach Sorte und Bestellmenge), sodass bei 25 kg/ha Aussaatmenge allein 125–200 €/ha für Saatgut anfallen können. Weitere variable Kosten entstehen für Bodenbearbeitung (Gerätekosten) und – sofern praktiziert – Düngung. Pflanzenschutzmittel werden kaum benötigt, was Kosten spart. Die Erntekosten hängen stark vom Verfahren ab: Winterhanf wird am besten mit einem Trommelmähwerk gemäht (Scheiben- und Balkenmähwerke sind ungeeignet) und in Quader- oder Rundballen gepresst; hierfür fallen Maschinenkosten ähnlich wie beim Strohpressen anderer Kulturen an. In der Praxis Brandenburgs ist entscheidend, dass eine verlässliche Abnahme zu planbaren Preisen besteht. Ohne Vertrag kann es passieren, dass die Ernte (mangels Käufer) wertlos bleibt – was den Deckungsbeitrag ins Negative drücken würde. Es ist also ratsam, bereits vor der Aussaat die ökonomische Verwertung zu sichern. Mit festen Verträgen und eventuellen Prämien lässt sich ein positiver Deckungsbeitrag erzielen, der sich – je nach Preis – im Bereich üblicher Marktfrüchte bewegen kann.

Praxisleitfaden: Anbautelegramm Winterhanf

Nachfolgend sind die wichtigsten agronomischen Punkte für den erfolgreichen Anbau von Winterhanf in Brandenburg zusammengestellt – von Standortwahl bis Ernte. Diese Empfehlungen basieren u.a. auf aktuellen Forschungsprojekten und Praxiserfahrungen aus Brandenburg.

Bodenansprüche: Hanf ist zwar anpassungsfähig und wächst auf verschiedenen Bodenarten, doch optimale Erträge werden auf tiefgründigen, humosen, kalkhaltigen und nährstoffreichen Böden mit guter Wasserversorgung erzielt. Leichte Sandböden und sehr schwere Tonböden gelten als weniger geeignet. Wichtig ist eine intakte Bodenstruktur: Verdichtungen und Staunässe toleriert Hanf schlecht. Auf staunassen Flächen geht der Bestand leicht ein. Daher sollten gegebenenfalls vor der Aussaat Tiefenlockerungen erfolgen, um Pflugsohlen zu brechen. Insgesamt stellt Hanf aber keine extremen Ansprüche – wo Getreide wächst, lässt sich meist auch Hanf kultivieren, sofern der Boden nicht vernässt. In Brandenburg kommen daher die üblichen Ackerböden (Braunerde, Parabraunerde, sandiger Lehm) infrage, wenn sie genügend Restfeuchte im Spätsommer bieten.

Fruchtfolge und Vorfrüchte: Grundsätzlich ist Hanf verträglich in allen gängigen Fruchtfolgen und hinterlässt wenig „Probleme“ für die Folgefrucht. Er hat keine bedeutenden gemeinsamen Schaderreger mit z.B. Getreide, Raps oder Mais und kann daher als auflockerndes Fruchtfolgeglied eingesetzt werden. In Brandenburg kann Winterhanf nach Wintergetreide oder Ackerfutter angebaut. Wichtig ist, dass die Vorfrucht früh geräumt wird: Ideal sind z.B. Wintergerste (Ernte im Juni/Anfang Juli) oder auch früh geernteter Winterraps, Sommergetreide, Kartoffeln etc.. Je eher das Feld im Sommer frei wird, desto mehr Wachstum kann der Hanf vor dem Winter erzielen. Nicht geeignet als Vorfrucht sind späte Kulturen wie Körnermais oder Zuckerrüben. Ein weiterer Aspekt: Winterhanf selbst ist eine gute Vorfrucht! Er hinterlässt ein beikrautarmes Feld und verbessert den Boden. Insbesondere Getreide profitiert oft von Hanf als Vorfrucht (auch nach Sommerhanf!) – höhere Erträge sind möglich.

Bodenbearbeitung: Ist die Vorfrucht vom Feld, sollte zeitnah eine Bodenbearbeitung erfolgen. In der Praxis wird meist gepflügt, um Ernterückstände einzuarbeiten und ein feines Saatbett für den Hanf zu schaffen. Alternativ kann eine tiefe Stoppelbearbeitung mit Grubber/Schälpflug genügen, sofern der Boden locker ist. Aber auch Direktsaat oder Mulchsaat sind möglich. Wichtig ist eine gut abgesetzte, feinkrümelige Oberkrume, da Hanfsamen klein sind und nur in flachem bzw. rückverfestigtem Boden Anschluss finden. In Brandenburgs sandigen Regionen reicht oft ein einmaliges Grubbern plus Eggen. Auf schwereren Böden (z.B. Lehmböden im Havelland) ist Pflügen ratsam, um Unkräuter zu begraben und Verdichtungen zu brechen. Hanf keimt am besten, wenn der Boden warm (15–20 °C) und ausreichend feucht ist. Daher sollte die Bodenbearbeitung die Sommerfeuchtigkeit möglichst konservieren (nicht zu häufig oder zu intensiv bearbeiten).

Düngung: Als Zwischenfrucht wird Hanf in der Regel nicht bis kaum gedüngt. Rechtlich sind die Vorgaben der Düngeverordnung zu beachten – auf vielen Flächen ist keine Herbstdüngung erlaubt bzw. notwendig. Winterhanf kann den Nährstoffnachlauf der Vorfrucht nutzen: z.B. stehen nach gut gedüngtem Getreide oft noch 30–60 kg/ha mineralisierter Stickstoff zur Verfügung, den der Hanf aufnehmen kann. Eine zusätzliche Stickstoffgabe ist daher nicht üblich. Bei Phosphor und Kalium sollte im Boden keine Unterversorgung bestehen.

Saatzeitfenster: Für Winterhanf ist der richtige Aussaattermin wesentlich. Empfohlen wird eine Aussaat ab Mitte Juli bis spätestens Ende August. In Brandenburg sind Aussaaten um Mitte/Ende Juli optimal – z.B. direkt nach der Gerstenernte. Jede Woche Verzögerung kann das Ertragspotenzial verringern. Der optimale Termin hängt allerdings auch stark vom Witterungsverlauf ab – bei längerer Trockenheit sollte unbedingt auf Niederschlag gewartet werden. Aussaaten Anfang September sind zwar noch möglich (wie ein EIP-Versuch in MV 2022 zeigte), führen aber meist zu deutlich kleineren Pflanzen und Erträgen eher im unteren Bereich. Später als Mitte September sollte nicht gesät werden, da die Tageslängen kürzer werden und der erste Frost manchmal schon im Oktober auftreten kann. Umgekehrt sollte aber auch nicht zu früh (z.B. schon im Juni) gesät werden, da der Hanf sonst evtl. zu früh blüht.

Aussaattechnik und Saatstärke: Die Aussaat erfolgt mit einer üblichen Drillmaschine (z.B. Getreidedrille) in enger Reihenweite (12–25 cm). Das Saatgut sollte flach abgelegt werden – Saattiefe ca. 1–4 cm genügt, da die Keimlinge klein sind. Wichtig ist Bodenschluss: Eine nachlaufende Walze kann helfen, den Samen anzudrücken. Die Saatstärke im Zwischenfruchtanbau beträgt etwa 25 kg/ha. Je nach Tausendkornmasse der Sorte entspricht das ungefähr 250–300 keimfähigen Körnern pro m². Dadurch entsteht ein relativ dichter Bestand – gewollt, um feine, dünne Stängel zu fördern (bessere Faserqualität) und Unkraut zu unterdrücken. Das Saatgut sollte gleichmäßig verteilt sein; Doppelreihen und Fehlstellen möglichst vermeiden. Eine Herausforderung sind oft Tauben und andere Vögel, die Hanfsamen als Leckerbissen ansehen – hier hilft es, direkt nach der Aussaat zu walzen und eventuell Vogelscheuchen aufzustellen, damit das Saatgut im Boden bleibt.

Bestandespflege und Pflanzenschutz: Hanf ist von Natur aus sehr konkurrenzstark, Herbizidmaßnahmen sind im Hanfbestand in der Regel überflüssig. Dank der raschen Jugendentwicklung und dichten Bodenbedeckung unterdrückt Hanf auflaufende Beikräuter selbst. Außerdem gibt es in Hanf keine zugelassenen Herbizide. Ebenso verhält es sich mit Fungiziden und Insektiziden: nennenswerte Pilzkrankheiten (z.B. Echter Mehltau kann gelegentlich auftreten, richtet aber selten Schaden an) und Schädlinge (Hanf kann von Hanfblattlaus oder Hanfzigarre befallen werden, doch kommen Massenvermehrungen selten vor) treten kaum in Erscheinung. Die meisten Hanfsorten sind sehr resistent und benötigen keinen Pflanzenschutz. Daher beschränkt sich die Bestandespflege hauptsächlich auf Beobachtung. Sinnvoll sind gelegentliche Kontrollgänge, um z.B. Vogelfraß oder Wildschäden (Rehe fressen manchmal junge Hanftriebe) zu erkennen. Im Winter selbst ruht der Bestand. Am Ende der Wachstumsperiode bzw. schon beim ersten Frost sterben die Pflanzen ab – dieser Prozess ist gewünscht, da er bereits die (Stand-)Röste einleitet. Damit ist Winterhanf eine pflegleichte Kultur – „Unkrauthacken“ erledigt er selbst und Schaderreger halten sich in Grenzen.

Erntefenster und -technik: Winterhanf wird typischerweise im späten Winter bis sehr frühen Frühjahr geerntet. In Brandenburg hängt dies vom Wetter ab: Häufig bietet sich eine Frost-Trockenperiode im Januar oder Februar an. Beispielsweise empfiehlt das Unternehmen Felde Fibres eine Ernte ab Mitte Januar, sobald der Feuchtegehalt im Stroh unter 20 % gefallen ist. Entscheidend ist, dass das Material trocken genug und ausreichend geröstet ist (siehe unten). Geerntet werden kann Winterhanf in der Regel mit gängiger Mähtechnik: Scheibenmähwerk oder Doppelmessermäher sind möglich, besser geeignet sind Trommelmähwerke mit relativ großen Trommeln und Mitnehmern. Häufig werden die Stängel beim Mähen gleich seitlich abgelegt. Direkt im Anschluss (oder nach kurzer Antrocknungszeit) erfolgt das Pressen in Ballen. Üblich sind Rundballen- oder Quaderpressen; diese müssen robust sein, aber viele moderne Pressen kommen mit Hanfstroh zurecht. Wichtig: Die Ballen sollten nur gepresst werden, wenn das Stroh trocken (<20 % Wasser) ist, um Lager-Schimmel zu vermeiden. Bei passender Witterung (Frost und Sonne) erreicht der Hanf diese Feuchte von selbst am Feld. Gibt es nach dem Frost viel Niederschlag, könnte sich die Ernte deutlich (bis März) verzögern.

Strohverarbeitung (Röste, Aufschluss): Ein großer Vorteil des Winterhanfs ist, dass die Röste – also das mikrobiologische Angreifen der Bindemittel zwischen Faser und Holzkern – quasi automatisch am stehenden Bestand erfolgt. Die Kombination aus Witterung (Frost-Tau-Wechsel, Niederschlag) und pflanzeneigenen Prozessen führt zu einer „Stand- und Froströste“. Dadurch sind die Fasern im Frühjahr bereits teilweise vom Holzkern gelöst, ähnlich wie bei der Feldröste im Sommeranbau, bei der das geschnittene Hanfstroh mehrere Wochen auf dem Feld liegt. Winterhanf erspart diese Liegezeit: Nach der Ernte kann das Stroh sofort vom Feld abgefahren werden. Die Ballen werden dann entweder direkt zum Abnehmer transportiert, von diesem abgeholt oder zunächst trocken zwischengelagert (idealerweise unter Dach oder in belüfteten Hallen, um Nachfeuchte zu vermeiden). Für den Landwirt endet der eigentliche Anbauprozess mit der Abgabe der Ballen an den Verarbeiter. Aus landwirtschaftlicher Sicht ist noch anzumerken, dass Halmreste oder Blattwerk, die nach der Ernte eventuell auf dem Feld verbleiben, einfach eingearbeitet werden können (ähnlich Stoppel). Vor der nächsten Aussaat im Frühjahr (z.B. Mais im April) sollte eine flache Bodenbearbeitung zur Einarbeitung eventuell verbliebener Reste genügen.

Absatz und Verwertungswege für Winterhanfstroh

Die Vermarktung von Hanfstroh und -fasern erfolgt in Brandenburg über verschiedene Absatzkanäle, die sich zum Teil derzeit erst entwickeln. Wichtig zu wissen: Hanfstroh ist ein Rohstoff, der erst durch Aufbereitung (Entfasern, Reinigen) zu verkaufsfähigen Produkten führt. Als Landwirt verkauft man i.d.R. das geerntete Hanfstroh in Ballen an einen Verarbeitungsbetrieb oder über einen Vertragspartner. Von dort aus verzweigen sich die Nutzungsmöglichkeiten. Dabei kristallisieren sich in Brandenburg zwei regionale Hanf-Schwerpunkte heraus:

Ein Teil des brandenburgischen Hanfstrohs wird zu Langfasern für die Textilindustrie aufbereitet. Hier ist insbesondere die Firma Felde Fibres im Raum Ostprignitz-Ruppin aktiv, die in Brandenburg Landwirte unter Vertrag nimmt. Felde Fibres produziert Elementarfasern aus Hanf und Flachs für die Verwendung in Bekleidungstextilien. Nach eigenen Angaben sind die Winterhanf-Fasern wegen ihrer Feinheit und Weichheit besonders gefragt. Die Firma stellt die Abnahme sicher und nimmt Betriebe mit einer geplanten Anbaufläche ab 30 ha unter Vertrag.

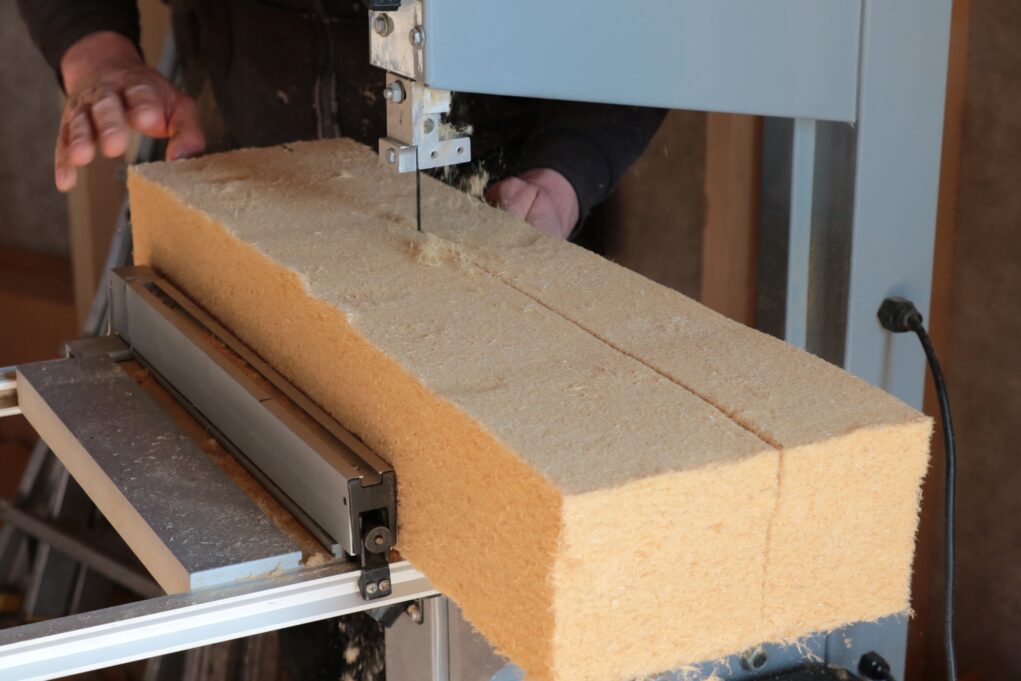

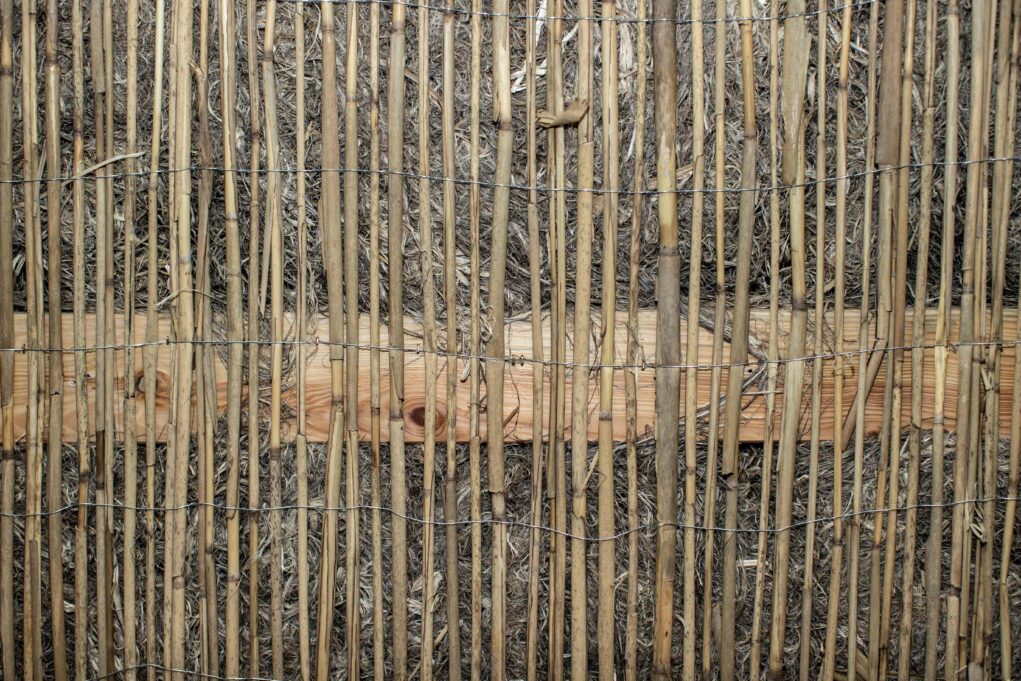

In Prenzlau betreibt die Hanffaser Uckermark eG die größte Hanffaser-Aufschlussanlage Deutschlands. Dort wird Hanfstroh u.a. zu Dämmmatten und Vliesen verarbeitet. Diese Materialien dienen als ökologische Gebäudedämmung. Außerdem liefert Hanffaser Uckermark Kurzfasern für Leichtbauplatten, Formpressteile und Hanfvliese. Da die Genossenschaft schon seit den 1990er-Jahren aktiv ist, besteht ein stabiles Netzwerk von Vertragslandwirten – viele Flächen liegen in der Uckermark selbst. Für Landwirte ist die Hanffaser Uckermark ein verlässlicher Partner: Abnahme und Preise werden meist vorab vereinbart. Die Genossenschaft stellt ein Kernstück der brandenburgischen Hanf-Wertschöpfung dar.

Beim Faseraufschluss fallen die Holzkernstücke des Hanfs als Nebenprodukt an, sogenannte Schäben. Diese sind keineswegs Abfall, sondern ein gefragter Rohstoff, insbesondere als Einstreu in der Tierhaltung. Hanfschäben sind sehr saugfähig und staubarm, ideal für Pferdeställe, Geflügelställe oder als Kleintiereinstreu. In Europa ist die Nachfrage nach Hanfschäben zuletzt stark gestiegen; die Preise lagen im Jahr 2022 bei etwa 200–450 €/t für qualitativ hochwertige Schäben (abhängig von Reinigung und Verpackung). Für Landwirte eröffnet sich hier indirekt ein Erlösfeld: Wenn der Verarbeiter Schäben gewinnbringend absetzen kann, steigert dies auch die Zahlungsbereitschaft fürs Stroh. Teilweise werden schon Prämien für besonders schäbenreiches Stroh gezahlt, wenn der Markt es hergibt.